霧島山(新燃岳)の噴火活動について

九州南部の霧島山の新燃岳が2011年1月27日,52年ぶりに爆発的噴火を起こし,本格的なマグマ噴火が始まりました.

九州大学・地震火山観測研究センターでは翌1月28日から5名を現地に派遣し,地震および地殻変動の観測機器を設置して調査を開始しました.また福岡の九州大学理学研究院・地球惑星科学教室と連携して,火山灰・噴石のサンプリングを行いました.

当センターが実施している主な観測研究は以下の通りです.

1)地震計アレイ観測:新湯温泉付近に20〜40m間隔で25台の地震計を設置し,1kHzの高サンプリング周波数で地震波形を記録し,火道内を上昇するマグマの動プロセスを把握する.(2月6日には関係者の協力により,新湯の地震計アレイ25台のデータを無事回収することができた).

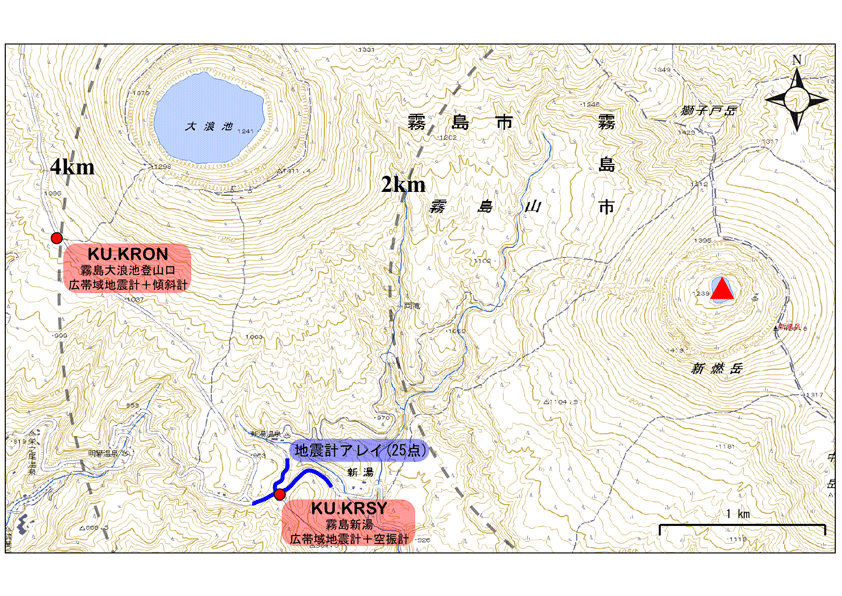

2)広帯域地震観測:非常にゆっくりとした震動も記録できる高感度地震計を火口から西南西3kmの新湯付近と西方4kmの大浪池登山口地域及び深部マグマ溜まりの西側にあたる姶良郡湧水町木場に設置し,マグマが発生する様々な震動を記録する.同時に空振動(新湯),傾斜変動(大浪池登山口)も記録している.

波形データは簡易テレメータ装置を用いて九大地震火山観測研究センターに伝送され,逐次解析されるとともに,JDXnet・TDXを介して総合観測班の研究者や気象庁に送信されている.なお,大浪池登山口観測点のデータ変換装置および転送装置は北大地震火山研究観測センターの協力を受けており,北大からJDXnet網にデータを送信している.また傾斜計データは北海道大学に設置された「全国ひずみ傾斜データ流通と一元化」のデータサーバに登録され,web上で波形のデータの表示や解析が可能となっている.

・第118回火山噴火予知連絡会(2011年2月15日) 提出資料

・火山噴火予知連絡会拡大幹事会(2011年2月3日)提出資料−1

・火山噴火予知連絡会拡大幹事会(2011年2月3日)提出資料−2

表1 九大が設置した観測点

|

観測点

|

観測項目

|

|

霧島新湯

|

広帯域地震計(120秒) 空振計 地震計アレイ(25台;オフライン) |

|

大浪池

登山口 |

広帯域地震計(120秒) 気泡型傾斜計 |

|

霧島

湧水木場 |

地震計(1Hz) 気泡型傾斜計 2周波GPS |

・新湯および大浪池登山口観測点の位置

|

・大浪池登山口観測点に設置された広帯域地震計(左端)と傾斜計(中央)

・火山灰調査中の九大公用車 |

・新湯交差点付近から見た新燃岳の噴煙 |

|

|

・パン皮状の表面構造をもつ噴石(長径1.3m,短径0.7m)が道路脇の表土にめり込んでいる.噴石内部は多孔質である.噴石の衝突によって形成されたクレーターは長径1.7m,短径1.2m深さ0.6mであった.クレーター周囲の草の一部には燃えた跡が確認された. |

||

・アレイによって記録された2011年2月1日の爆発に伴う振動波形.

上下動成分の記録および空振計(最下段)記録を示す.

・空振計で記録された爆発的噴火時の気圧変化.3回目以降の爆発が記録されている.

200Paをこえる振幅の絶対値は今後機器の検定が必要であるが,位相特性にはほぼ問題がなく,

波形自体は実際の気圧変動を記録していると考えられる.

・霧島新湯観測点における広帯域地震計と空振計のランニングスペクトル

(2011年2月2日 18:00〜24:00)

→空振計・傾斜計・広帯域地震計で捉えられた噴火振動(予知連提出資料)